déployer

replier

balayer

Publication

Architectural Rehearsal, (Un)Common Precedents in Architectural Design, Routledge, 31.12.2025

Discussion

Let’s not get used to this place, Archizoom EPFL, Lausanne, 28.10.2025

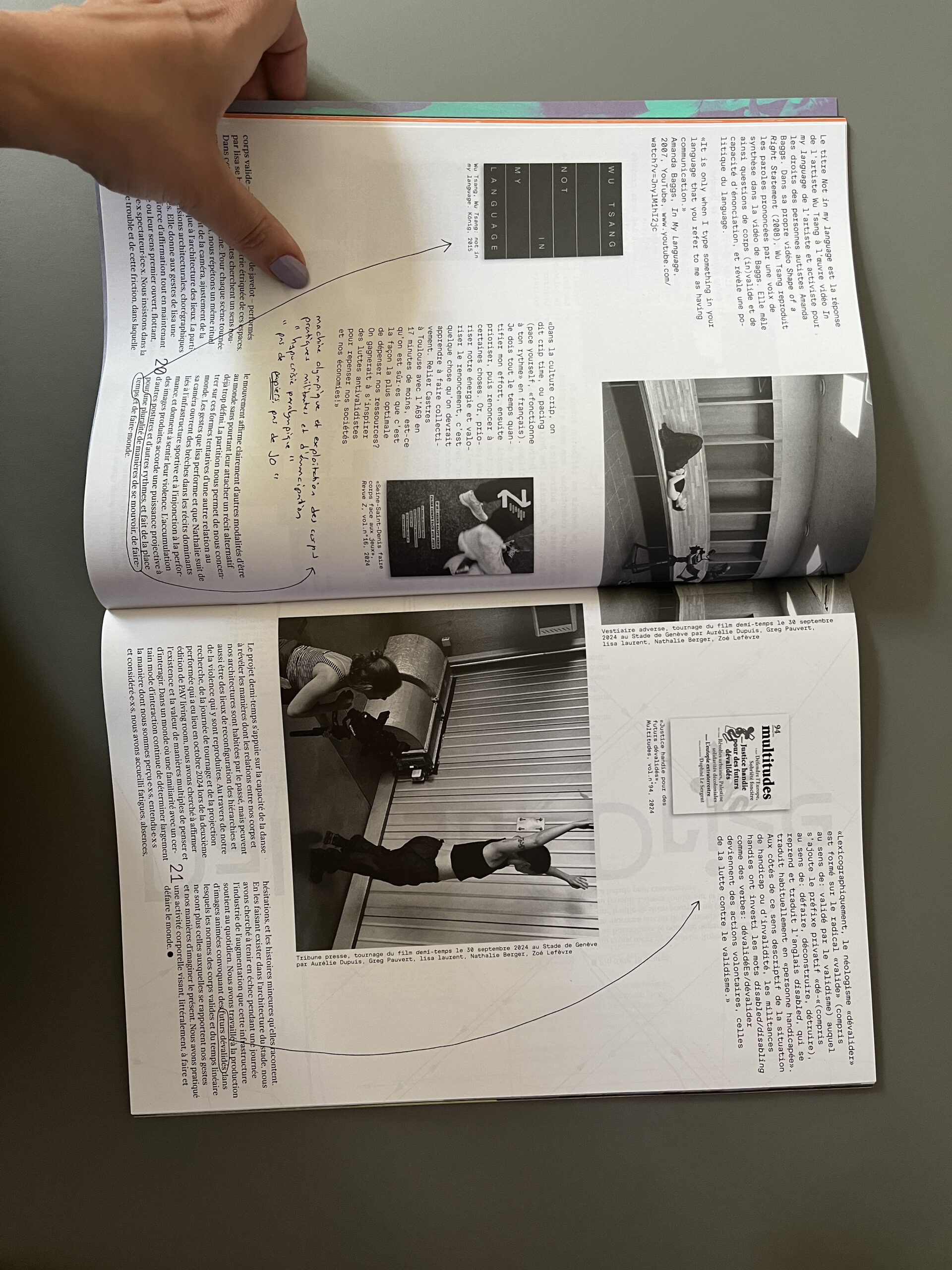

Publication

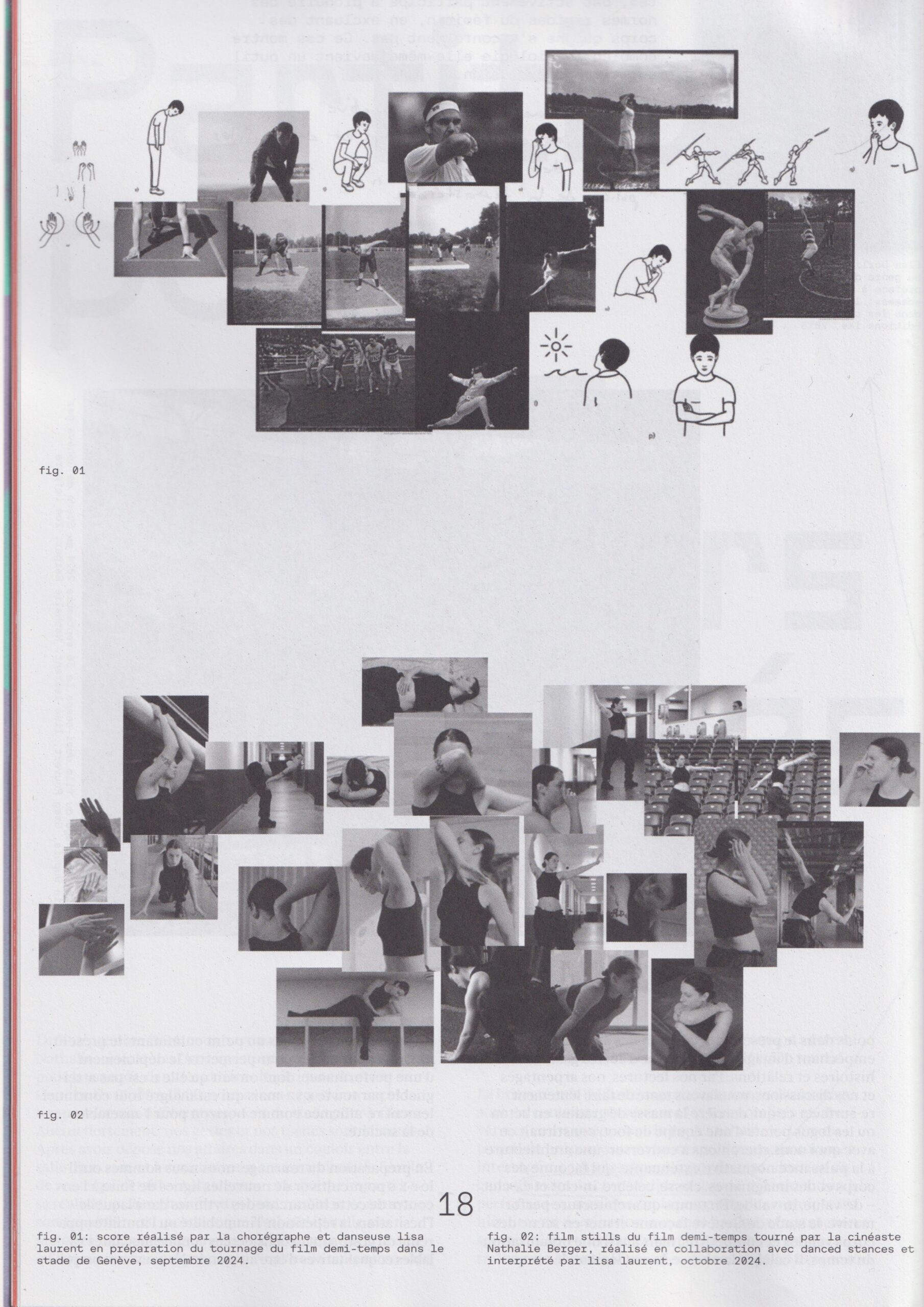

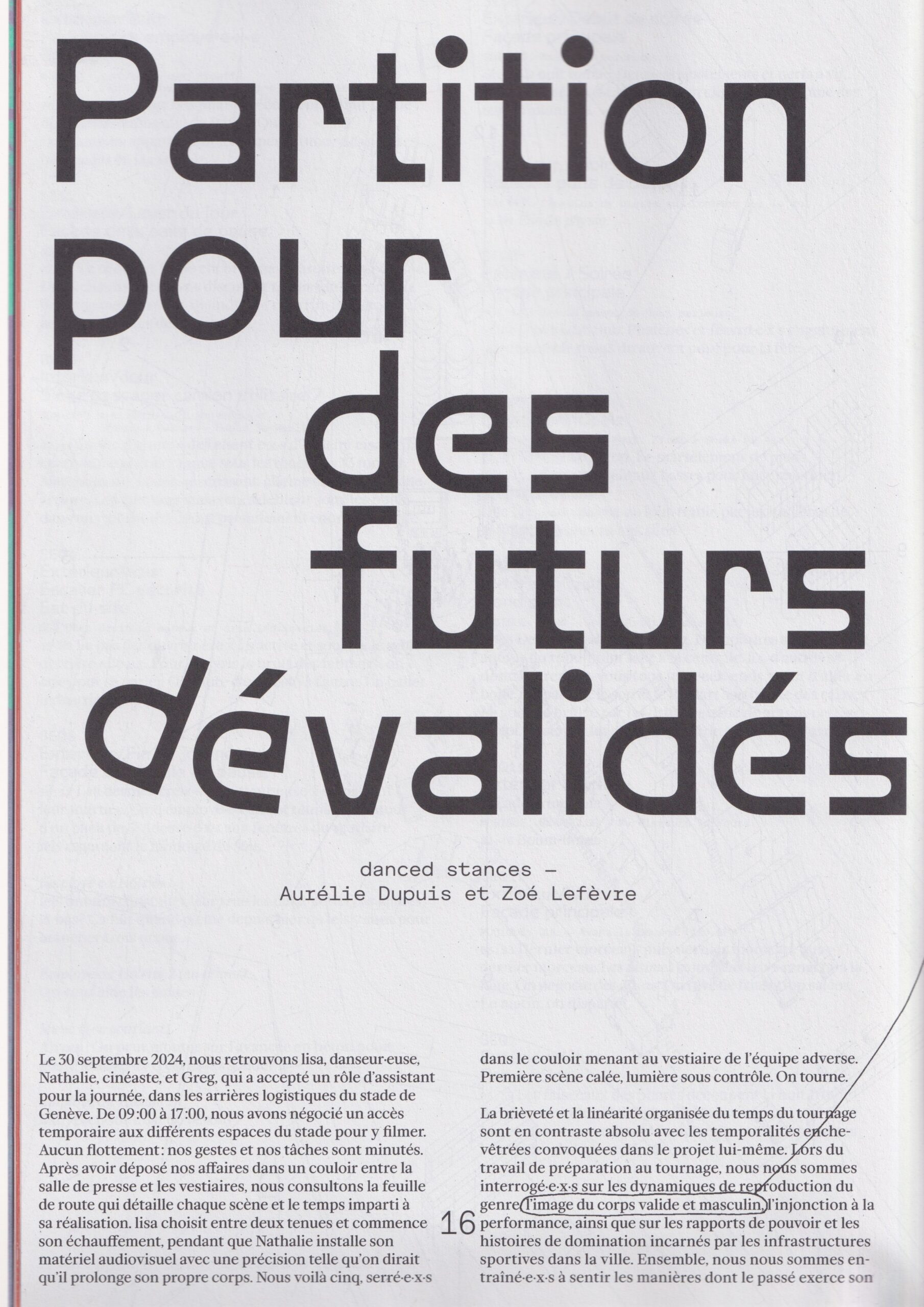

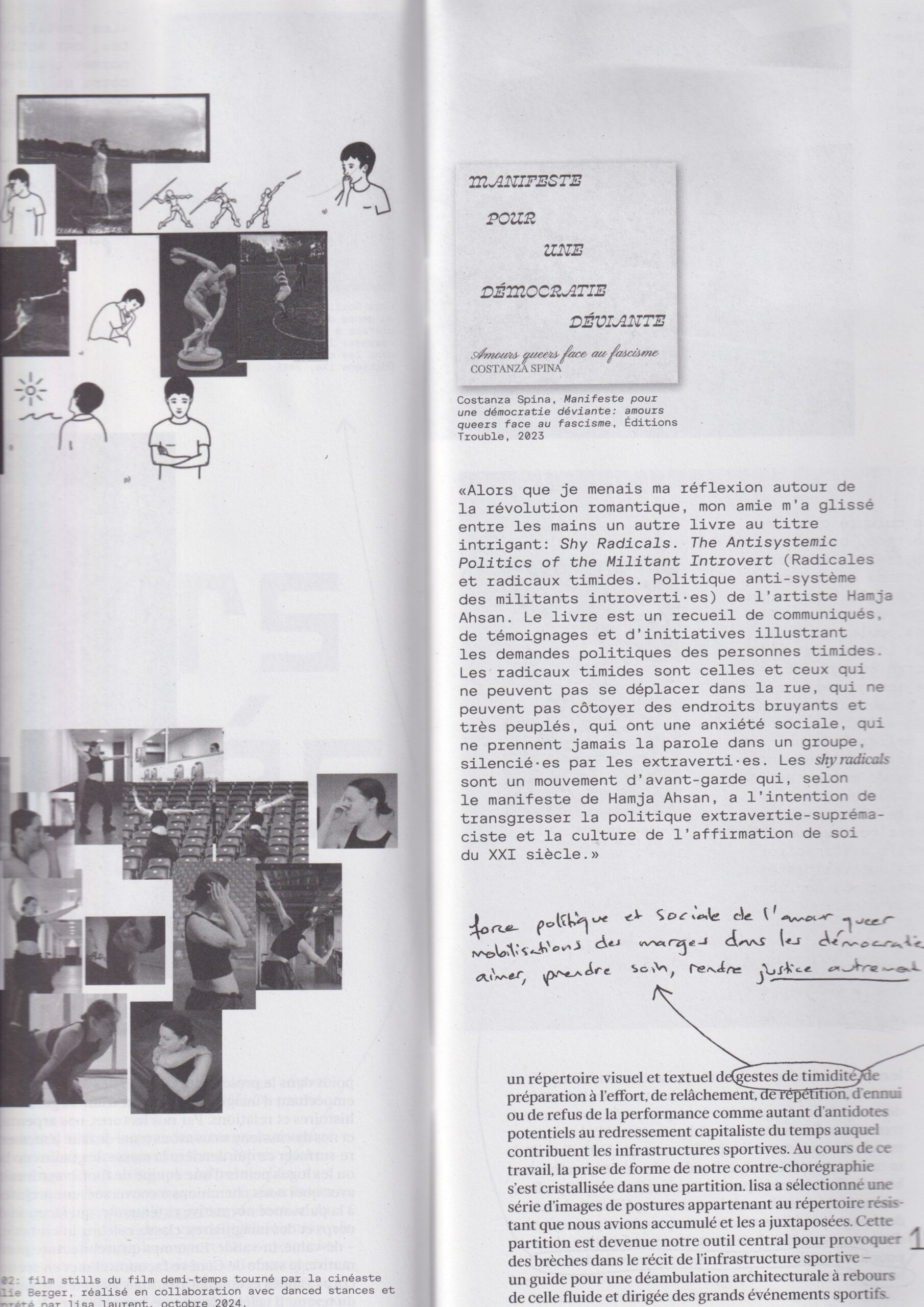

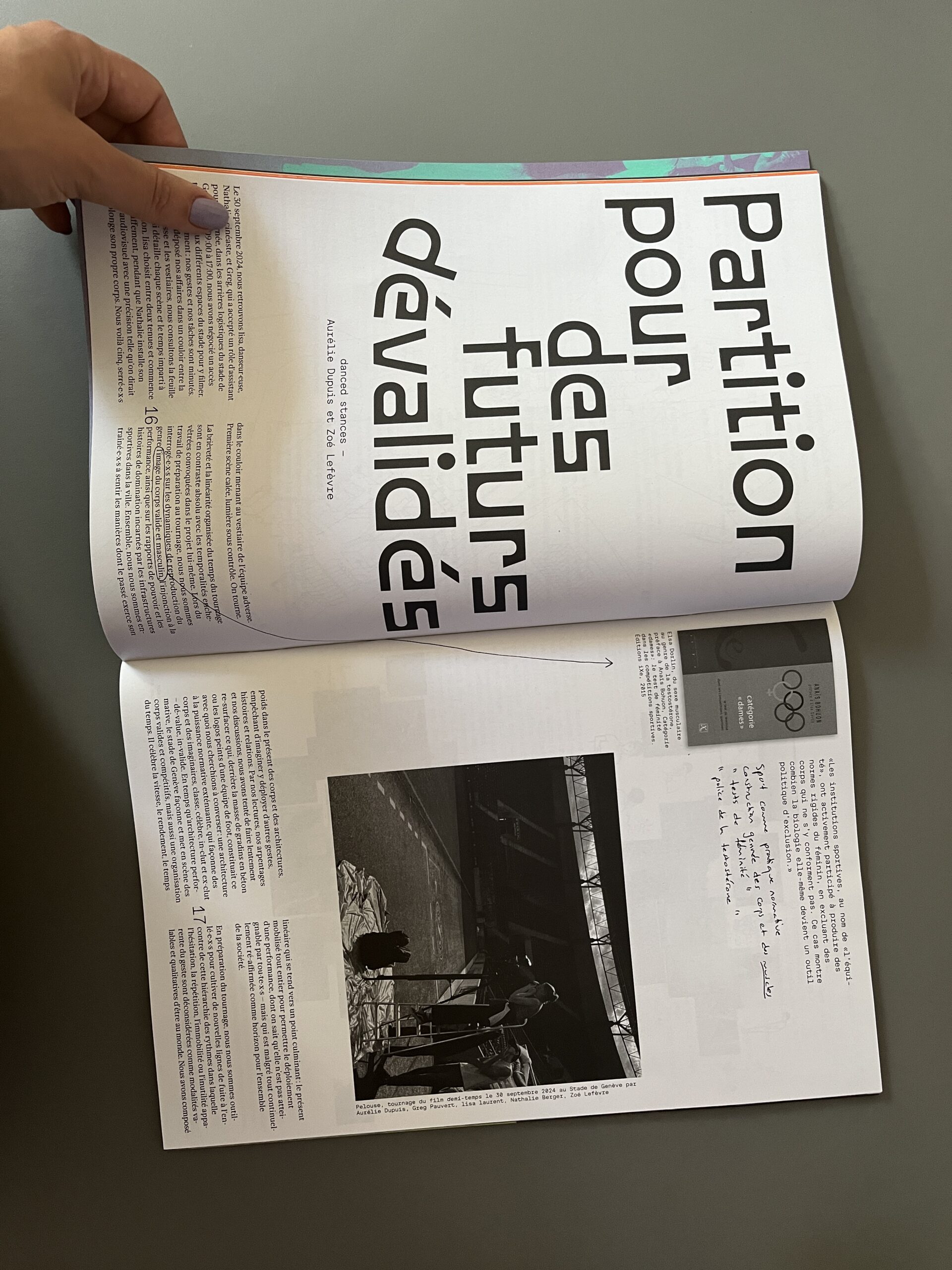

Partition pour des futurs dévalidés, Magazine PAV living room, Genève, 04.07.2025

Performance

Demi-temps, Marbrerie, Chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge, 13.06.2025

Texte critique

The wizard is not real, Théâtre de l'Usine, Genève, 08.05.2025

Texte critique

Arrebentação, Pavillon ADC, Genève, 30.11.2024

Performance

Demi-temps, Entrepôt Balestrafic SA, Rue Baylon 17-19, 1227 Carouge, 25.10.2024

Performance

La langue du chantier, Pavillon Sicli, Route des Acacias 45, 1227 Genève, 17.10.2024

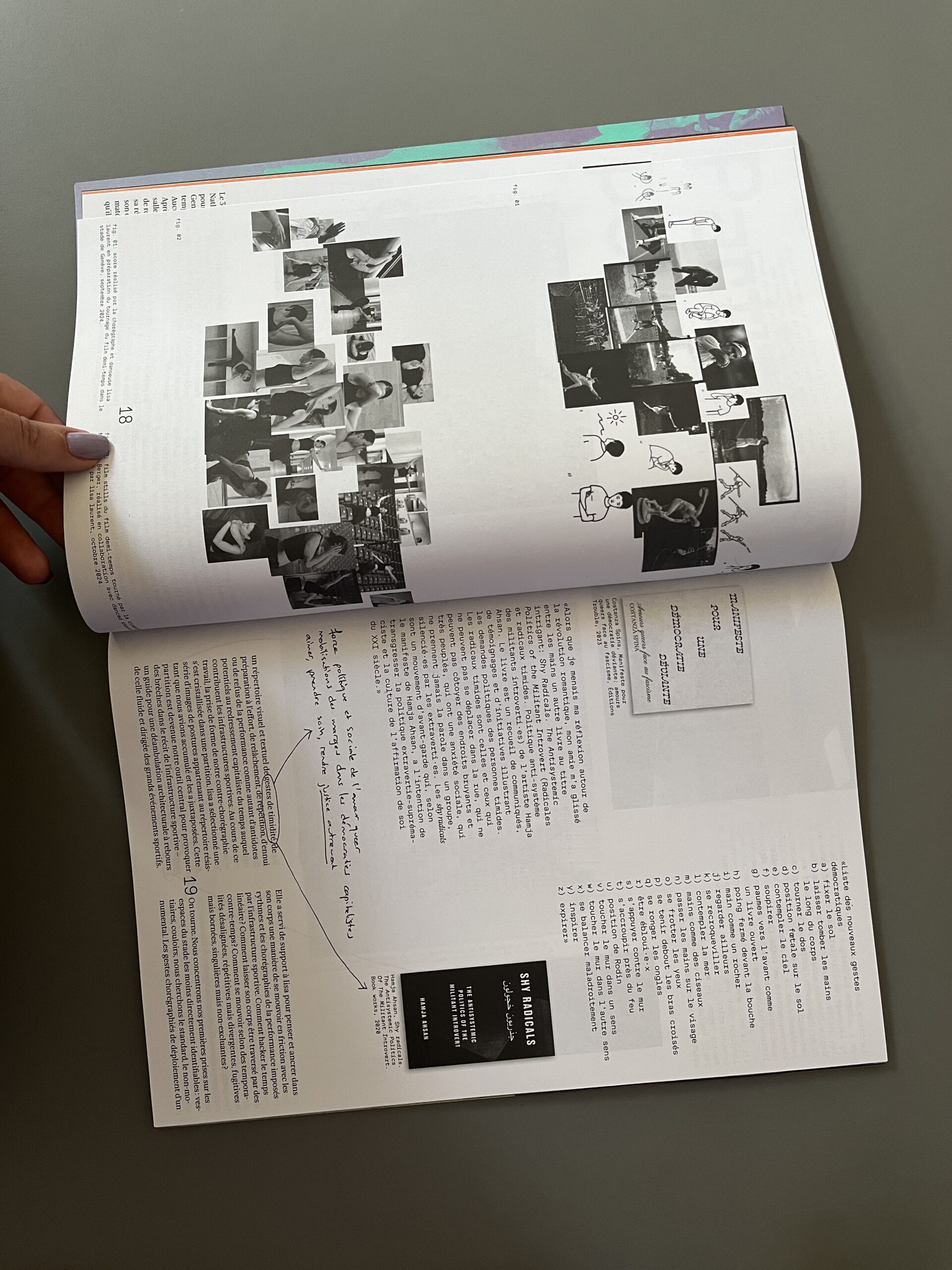

Publication

Choréopolice/Choréopolitique, Journal de l'ADC, Genève, 01.10.2024

Publication

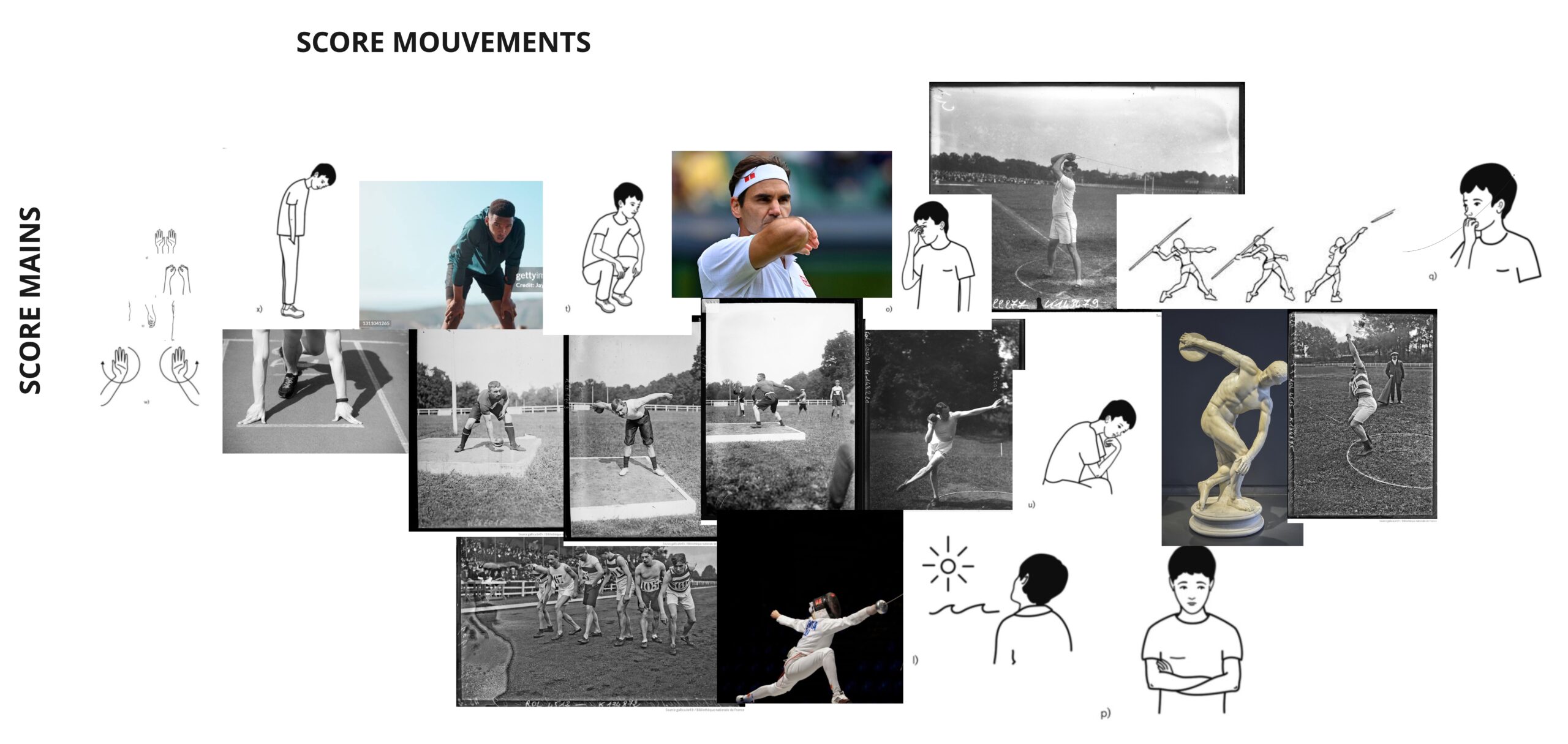

Des images qui nous mobilisent, Magazine PAV living room, Genève, 01.07.2024

Performance

Date limite, Marbrerie, Chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge, 31.05.2024

Performance

Essai de fatigue, Porteous, chemin de la Verseuse 17bis, 1219 Vernier, 25.05.2024